走幸福之路,做智慧之人

——长江学者特聘教授江畅和他的幸福哲学

江畅教授在其著作《幸福与和谐》中提到一句话:走幸福之路,做智慧之人,创和谐环境,过优雅生活。这是他全书的核心观点,而这句话,也正是他30年学术生涯的一个概括和总结。

长江学者:十八年行政生涯取与舍

2012年10月,江畅辞去湖北省教育考试院党委书记、院长职务,潜心为学,义无反顾。十八年行政生涯就此搁笔,对江畅来说,“虽然感到可惜,但两者相权取其爱,学术道路对我的吸引力还是更大一些。”

2013年2月,教育部公布2011年度长江学者特聘教授和讲座教授名单,我校哲学学院江畅教授入选特聘教授,实现了湖北省属高校“长江学者”零的突破。“选拔长江学者的条件之一是不能担任行政职务,于是,我做出了这样的抉择。”

2012年2月,经学校推荐申报,江畅教授成为长江学者特聘教授候选人;6月,江畅通过了教育部组织的盲审阶段,并接到电话答辩的入围面试通知。

“面试的过程很快,先是通过电话在8分钟内用PPT介绍自己的学术研究和科研成果,再以电话答辩的形式接受专家问答。前后只用了13分钟。”江畅回忆说。

2012年8月,朋友打来电话告诉江老师教育部公示“长江学者”名单,他名列其中。江畅却陷入沉思。聘任长江学者的前提是不能有行政职务,而他已担任十年湖北省教育考试院党委书记、院长,加上之前在学校的行政职务,“十八年的行政生涯,不是说放下就能放下的。”

江畅考虑良久。如果不请辞,湖大将失去一次获得“长江学者”的机会,自己爱好的学术也将失去一个更好的发展平台。“最后我想,行政职务终有退休的一天,而科研之路我还可以终身走下去,这样看来,选择长江学者倒是可以助推我的学术站到更高的平台。”

江畅顺利被聘为“长江学者”,这位在湖北大学攻读本科、硕士并留校工作30余年的“湖大人”是从我校走出来的第一位“长江学者”,他的当选,“有着标志性的意义,一方面肯定了湖大本身学术研究已达到一个相当高的水准,另一方面也意味着学校尤其是哲学学院的对外交流站到了一个历史最高平台,这个平台可以让学科和学院之间进行协同创新与力量整合,从而起到内部引领与感召作用,对我们探索建立研究型学院有着极大的激励作用。”哲学学院院长戴茂堂教授介绍说。

学者之路:努力打造现代幸福主义伦理学派

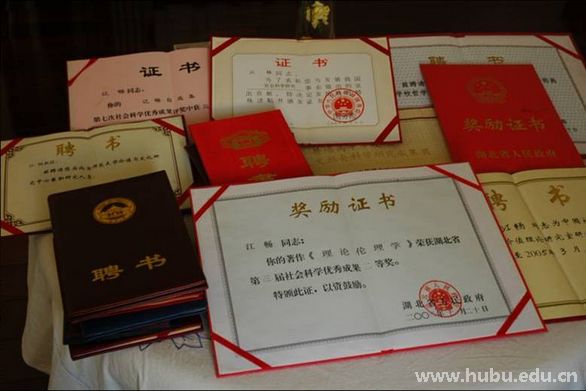

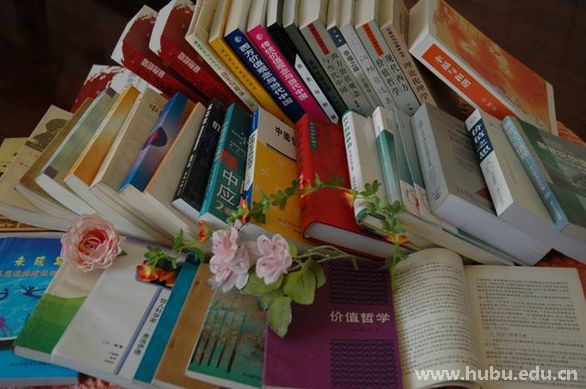

江畅说,成功聘任“长江学者”,自身优势有三方面:一是科研成果丰硕,他主持过多项国家和教育部、湖北省课题,其中一项国家社科基金项目被鉴定为优秀,出版了19本著作,180多篇文章,其中多部著作获教育部、湖北省奖励,30余篇被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高校学术文摘》以及《人大复印报刊资料》转载。

二是学术研究比较系统,从伦理学到西方价值哲学、莱布尼兹形而上学研究、考试公正论和主流价值文化研究,这五个方面有机构成了江畅教授的研究系统,围绕这个研究系统,他参与了国内外多个学会组织,是国际价值哲学会会长、中国伦理学会副会长、中国价值哲学研究会副会长、湖北省伦理学学会会长、湖北省哲学学会副会长……在湖北省教育考试院任职期间,他还出版了国内第一部研究教育公正问题的专著《教育考试公正论》,在国内教育考试界有较大影响,促进了教育界对教育考试公正问题的重视,并为政府部门有关问题的决策提供了理论论据。

三是学科建设中的贡献突出。从1994年接手负责我校哲学研究所,带领同仁努力争创伦理学硕士点和伦理学学科、省级重点学科,到开设哲学本科专业、伦理学博士点、哲学博士后流动站,我校伦理学科逐渐成为湖北省同类学科中整体实力最强,全国同类学科中较有优势和特色的学科,其综合实力处于全国前列。

“所有这些成绩的取得,都源于最初对科研的坚持和执着。”江畅说。

1981年,经学校安排,政教系大四学生江畅到北京进修,在北大、人大等高校学习哲学类课程,“每天往返各大高校,听了大量哲学课程。”也在这段时间,原本是思想政治教育专业的江畅在人大学习了大量伦理学和哲学课程,1983年回校后,他开始在学校教授《伦理学》,从此便与伦理学结下了“不解之缘”。

培根说,伦理学使人庄重。可见,伦理学是一门研究做人的道德哲学。江畅围绕伦理学中的幸福问题,多年来一直努力构建自己的幸福主义伦理学。

“个体自主与整体和谐”——这是他科研的核心思路。围绕这个核心思路,江畅在幸福主义伦理学范畴里,深入探讨人生幸福和社会、世界、宇宙和谐的问题。从《幸福之路:伦理学启示录》、《理论伦理学》、《走向优雅生存:21世纪中国社会价值选择研究》到《幸福与和谐》、《幸福与优雅》,江畅在其著作中不断探索个人幸福与整体和谐之路,并逐渐形成了被某些学者称之为“幸福主义伦理学理论体系”的成果。如今,他正在国内努力打造并已初步形成了自己的“现代幸福主义伦理学派”,努力以自己的架构完善目前已有的伦理学体系。“这是江畅学术思想中创新品格的体现。”戴茂堂说。

那么,“幸福”究竟是什么?江畅认为,幸福应该从人的生存需要和发展需要两方面作出阐释,在生存需要得到了充分满足、发展需要得到适当满足并且还可能实现进一步的满足时,我们产生的愉悦状态,这就是幸福。“通俗地讲,幸福就是一个不断追求的过程,它意味着好的状态,也意味着我们追求好生活的一种过程。”

在“走幸福之路”的基础上,江畅又逐渐提出“做智慧之人,创和谐环境,过优雅生活”的主张,2011年,他在新出版的著作《德性论》里又提出“修德行品质”,于是,“幸福、智慧、德性、和谐和优雅”五个基本范畴就构成了他整个“幸福主义伦理体系”的支点。

“江畅的科研是很有现实感的。”中国社会科学院哲学所副所长孙伟平教授介绍道。“早在我国开始强调‘和谐社会’与‘人民幸福’之前,江老师在其著作中就多次提到幸福与和谐,他的伦理学理念就是要回答时代问题,贴近人民生活,非常具有现实借鉴意义。”

科研之思:“读书、研究、写作”三位一体

根据《“长江学者奖励计划”实施办法》规定,“长江学者”特聘教授要承担在人才培养、科学研究、团队建设和学科发展等方面的岗位职责,每年还有相应的考核要求。江老师的岗位目标,则是“初步形成我国主流价值道德文化及其构建的理论体系;全力协助哲学学院提高学科的层次和在国内外的知名度、影响力;进一步整合哲学学科的学术力量,培养中青年学者,打造围绕中心、各具优势和特色的学术创新团队。”

2013年4月2日,我校举办长江学者受聘仪式,校党委书记刘建凡向江畅颁发了“长江学者”特聘教授聘书,校长熊健民在讲话中表示,江畅教授是湖北省省属院校首位“长江学者奖励计划”特聘教授,他专业功底扎实、学术造诣深厚、研究成果丰硕,在伦理学、价值哲学研究领域取得了重要成就。“我相信,江畅教授全职回校工作,一定会给我校带来新的活力和动力,也必将使我校学科建设、科学研究、创新团队建设等得到极大促进和提高。”而在江畅看来,长江学者意味着的不仅是荣誉与待遇,更重要的是责任与要求,“现在的生活远比辞去行政职务前要忙碌多了,压力也更大一些。”江老师告诉记者,目前他正忙于国家社科基金重点课题“西方德性思想史”研究和国家社科基金重大招标项目“构建我国主流价值文化研究”, 并计划“在接下来的时间多培养一些优秀人才,加强团队建设,为学校哲学学院争创国家级人文社会科学研究基地,争创哲学一级学科博士点,在现有伦理学省级优势学科的基础上争创国家级重点学科。”

“读书、研究、写作”三位一体——江畅一直坚持的科研方式。“提出问题,形成思路,然后再围绕这个思路来进行读书和写作。”多年来,这个思维让江老师获得高效率的科研成绩——从1992年出版第一本著作《现代西方价值理论研究》至今,他已出版19本著作,180多篇文章,并形成了在国内颇具影响的两大研究领域,一个是伦理学,另一个则是价值论。

作为国际价值哲学会长,江畅为国际价值哲学家之间、特别是中国价值哲学家与国外价值哲学家之间的交流,不断推进中国价值哲学研究走向世界化贡献斐然。他在《现代西方价值理论研究》、《现代西方价值理论》、《西方价值观念与当代中国》、《当代中西价值哲学比较研究》等著作及相关论文中,对西方价值哲学和价值观念研究及其与中国的比较方面,目前仍在国内处于领先地位。“江畅的科研理念是极具开放性的,他善于以全局性的眼光,在科学研究中注重与西方学术界的对话。”戴茂堂表示。

“科学研究尤其是文科科研一定要有一个研究中心,然后在围绕这个中心进行横向拓展或者纵向深化。”江畅科研的中心点是“幸福”,他所有科研的中心都离不开“幸福主义伦理观”。他研究价值论与伦理学,这两方面研究目前在国内是泾渭分明的两个领域,而他却创造性地对两者进行相互阐释——在伦理学研究中加入价值论中的人文关怀,价值论又以伦理学为背景,更具道德意味与内涵——在这个相互阐释的过程中,离不开的还是“幸福”。

“科学研究是要讲求方法和效率的。”江畅说。

哲学之美:“三好老师”的幸福生活

江畅毕生研究的是“幸福”,他的生活也是一部“幸福哲学”。孙伟平评价江畅教授是一位“三好老师”,“思想好,学习好,身体好”,因为江畅在生活中对自己有三点要求:讲求德性,讲求实力,讲求健康。

《德性论》是江老师在2011年出版的一本专著,是他所有著作中篇幅最大的,也是耗时耗精力最多的。这本书系统研究了关于人的优良品质——即德性的问题,而在生活中,江畅对自己德性的要求是善良、诚实、正直和责任,“四者缺一不可”,这也是他待人处事的第一要义。“我从来没见他与身边的人大声争吵,他总是以一种温文尔雅的方式与人交流,团结周围同事,也凝聚了学科力量。”哲学学院党委书记万明明说。

讲求实力,就是如何提高自身竞争力的问题。多年的科研经历让江畅体味出,用功、用心、效率和效益是提高自身竞争力的最佳方式,“用功意味着勤劳,用心意味着反思与创新,效率是方式方法的体现,效益则是投入与回报的对比。”戴茂堂教授回忆,与江老师认识相交之初,自己还是我校学报的编辑,“当时他几乎每年都给我投稿,非常勤勉,这个品质一直延续到今天。”

江畅认为,讲求健康的层次分为无病、强壮和健美。“体育锻炼是我每天必须做的事情,就像我每天要吃饭一样。”江畅介绍说,以前在湖北省考试院任职时,他每天花50分钟左右从学校步行至单位上班,离任后,他也保持每天1小时的锻炼习惯,“我不能要求自己健美,但至少可以达到无病与强壮。”

有人说,学习哲学的人,他的思维与行为都应该是散发着哲学与智慧的味道,江畅教授便很好地诠释了这一点。走幸福之路,做智慧之人,修德行品质,创和谐环境,过优雅生活,这是江畅对幸福哲学研究的观点,也是他为学、为人和为事的主张与追求。

|